Concevoir la conduite technique d'un pâturage

Concevoir la conduite technique d'un pâturage permet de :

- Prévoir à l'avance les pratiques : au pâturage, il s’agit de nourrir les animaux mais aussi de préparer les végétations pour plus tard et de répondre au rôle de la parcelle dans le calendrier de pâturage.

- Éviter de broyer et limiter les charges : une conduite du pâturage adaptée peut permettre d’éviter l’apparition de refus (herbacés ou ligneux) non consommés par les animaux.

- Suivre l'effet des pratiques sur l'évolution des ressources fourragères : les choix d’ajustement de pratique doivent s’appuyer sur des observations relatives aux performances du troupeau et à l'impact des pratiques sur la végétation.

- Préparer les utilisations suivantes : les pratiques construisent la disponibilité alimentaire au cours des saisons (relance de la croissance, appétence relative des végétations, report sur pied, etc.).

- Venir ou sortir au bon moment : identifier les critères d’entrée et de sortie d’un parc donne des manettes pour mettre en œuvre les pratiques au quotidien.

- Allonger les périodes de pâturage : les éleveurs assument l’abondance printanière de l’herbe, mais aussi les périodes d’arrêt ou de moindre croissance de l’herbe (fin de printemps, été, fin d’automne, etc.).

L’alimentation des troupeaux au pâturage doit être raisonnée en fonction des cycles annuels et de l’évolution des végétations semi naturelles. Aucune « recette » simple n’existe pour maîtriser ces dynamiques végétales et en même temps nourrir le troupeau. Trop souvent les éleveurs subissent les végétations plus qu’ils ne les pilotent et ont recours à la mécanisation pour rattraper ce que les animaux n’ont pas pu faire. Les références techniques habituelles incitent à exploiter les végétations en croissance, mais négligent l’intérêt de certaines pratiques pour allonger les périodes de pâturage.

Pourtant certains éleveurs conçoivent le pâturage comme un moyen d'action sur le milieu, pour construire des ressources fourragères aujourd’hui et demain. La conduite des parcelles trouve un équilibre entre le prélèvement des fourrages par les animaux et le renouvellement de la végétation.

Principes techniques pour agir sur les processus biologiques

Le mode d'exploitation parcellaire

Pour raisonner les pratiques, le mode d’exploitation parcellaire permet de représenter la succession des pratiques au cours des saisons. Il permet de programmer et suivre les pratiques en lien avec les besoins du troupeau, le cycle annuel des plantes et les évolutions inter-annuelles de la végétation.

Les ressources ne sont pas déterminées uniquement par le type de végétation parcellaire ou par la saison d’utilisation. Elles sont aussi construites et renouvelées à travers les pratiques de l’éleveur, qui vont à la fois s’appuyer sur la végétation issue de l’utilisation précédente et préparer la végétation pour l’utilisation suivante. Et elles vont évoluer au fil des années sous les effets cumulés de toutes les périodes d’utilisation.

Conserver la capacité de résistance de la prairie

- Les utilisations précoces et répétées de l’herbe pénalisent les réserves énergétiques des plantes, empêchent la mise à graine et réduisent la capacité de résistance et de cicatrisation des prairies.

- Attendre le stade floraison pour exploiter une parcelle n’est pas suffisant pour assurer la mise à graine. Il faut laisser le temps aux plantes de faire mûrir les graines.

- Ne pas répéter systématiquement les mêmes pratiques toutes les années permet de maintenir un stock de graines dans le sol.

- La pratique de hersage au printemps, le pâturage d’animaux lourds en conditions peu portantes, la récolte précoce peuvent pénaliser la survie des jeunes semis spontanés.

Décaler la ressource plus tard au printemps

- Déprimer l’herbe : entrée en parc sur de l’herbe peu développée pour une consommation complète des jeunes feuilles, ce qui décale leur croissance et favorise le tallage (l’épiaison est maintenue).

- Étêter l’herbe : entrée en parc sur une herbe plus développée pour une consommation complète des graminées dont les épis sont formées dans les gaines, ce qui empêche l’épiaison et allonge la période végétative (l’épiaison est coupée).

- Privilégier une sortie de parc avec consommation complète des herbes les plus précoces pour une utilisation répétée. Épandre de la matière organique en fin d’automne, compost ou vieux fumier. Eviter l’azote minéral.

- Faire une fauche de régulation pour provoquer des repousses de fin de printemps.

- Pâturer en rotation rapide à l’automne avec consommation complète de l'herbe pour pénaliser la mise en réserve automnale.

Favoriser les graminées précoces et productives

- Privilégier cet objectif sur des parcelles dont le sol est spontanément fertile.

- Venir plusieurs fois au printemps pour pénaliser les graminées « lentes ».

- Apporter du lisier ou de l’engrais azoté pour permettre aux « rapides » de pousser tôt.

Nourrir les animaux

- Adapter la conduite du pâturage pour mettre en cohérence les besoins physiologiques, le comportement des lots et les ressources prélevées.

- Elever le renouvellement sur la ferme, développer les habitudes alimentaires utiles sur la ferme.

- Raisonner les éventuelles distributions de fourrage pour favoriser les synergies avec la ressource pâturée (complémentarité fibre-azote, etc.).

- Concevoir les parcs de pâturage comme un lieu de vie pour les troupeaux (abris, zone de chaume, eau). La conduite au fil et les changements de parc permettent de proposer du neuf au troupeau et de stimuler l’appétit…mais attention à ne pas donner aux animaux de mauvaises habitudes.

- Si la disponibilité alimentaire est faible, agrandir les parcs ou proposer des végétations complémentaires (par exemple sous-bois frais + herbe sèche en prairie ).

Améliorer le report sur pied et la diversité floristique

- Prévoir une première utilisation pas trop précoce pour maintenir un mélange de plantes précoces et de tardives, ce qui contribue à la souplesse d’exploitation.

- Veiller à un temps de retour du pâturage suffisamment long (5 à 7 semaines minimum) pour permettre la mise en réserve des espèces « lentes » qui mûrissent moins vite et deviennent sénescentes plus tard au printemps.

- Épandre de la matière organique en fin d’automne. Préférer le fumier composté ou vieux . Ne pas utiliser d’azote minéral qui pénalise les légumineuses.

- Pâturer en tri, avec des refus, pour relancer la croissance d’une partie des plantes seulement et pour offrir un mélange vert/pailleux pour la période suivante, de bonne valeur alimentaire.

Maintenir la productivité végétale

- Si la pratique ne permet pas une bonne mise en réserve, les plantes se nanifient : elles produisent moins et finissent par mourir si la pratique est maintenue plusieurs années. Le renouvellement spontané de la prairie par semis devient difficile. La prairie se dégrade avec apparition de sol nu et d’espèces associées (chardons, mourons, pissenlits, chiendent, etc.).

- Favoriser un temps de retour du pâturage suffisamment long pour permettre la mise en réserve (3 à 5 semaines au printemps pour une prairie dominée par des graminées rapides, jusqu’à 7-8 semaines pour des graminées lentes).

- Limiter la durée de pâturage (autour d’une semaine) et conduire avec un fil arrière pour éviter de faire repâturer les repousses.

Pour limiter les refus

- Pâturer avec un chargement instantané élevé (plus d’animaux ou moins de surfaces) limite les refus (moins de tri) et éviter de rester trop longtemps sur les parcelles (pas d’épuisement des secteurs ou des plantes préférées).

- Allonger la durée de pâturage si l’équilibre entre les grosses et les petites bouchées des animaux reste acceptable.

- Faire nettoyer la parcelle par un lot capable de consommer les refus.

- Adapter la saison de pâturage pour que l’appétence des espèces à consommer soit plus forte que celle des autres espèces.

Pour maîtriser l’abondance des ligneux

- La reproduction des ligneux se fait très majoritairement par voie sexuée (fruits) : les jeunes plants issus des graines n’ont pas de racines très développées (pas de réserve) et sont donc très sensibles au pâturage. Elle se fait aussi par voix végétative après coupe ou brûlage : les plants issus de rhizomes, stolons ou racines restent connectés à un puissant système racinaire (grosses réserves) et sont donc peu sensibles au pâturage.

- Le pâturage des feuillages de ligneux n’est pas nécessaire pour bloquer leur reproduction. Cibler les semis.

- Pratiquer un pâturage complet de l’herbe sans broyage ni brûlage permet de faire consommer les jeunes semis de ligneux, sans activer la reproduction végétative. La consommation complète de l’herbe est nécessaire une seule fois par an, à n’importe quelle saison, car les semis de ligneux mettent plusieurs années à constituer leurs réserves racinaires. Si un pâturage en tri est pratiqué par un lot, prévoir un pâturage de nettoyage à une autre saison.

Pour renouveler des feuillages accessibles

- Receper les arbres et buissons qui échappent en hauteur.

- Faire pâturer les ligneux en été ou en automne (hors période de croissance).

Pour faire régresser les ligneux

- Le pâturage des ligneux pendant leur période de croissance impacte fortement la mise en réserve et provoque une plus grande mortalité (plus sensibles à la sécheresse, au froid ou aux maladies). Hors des périodes de croissance le pâturage n’impacte pas les réserves et la mortalité.

- Percer des portes dans les massifs, améliorer l’attractivité des zones embroussaillées (forme des parcs, eau, sel, …).

- La coupe (débroussaillage, tronçonneuse ou broyeur) et le feu provoquent rarement la mortalité des ligneux. Elle augmente les défenses des plantes (épines, toxines) et active la reproduction végétative… on est vite dépassé !

Pour maîtriser les herbacées sociales

- Pâturer de façon précoce au démarrage de la végétation lorsque les plantes ciblées sont en croissance.

- Si besoin de les faire régresser, faire un pâturage complet à chaque période de pousse de ces espèces pour limiter l’accumulation de litière et pour impacter la mise en réserve.

- Pas de hersage.

Programmer la conduite parcellaire

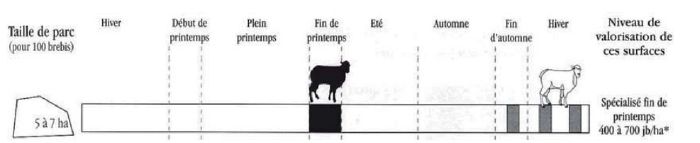

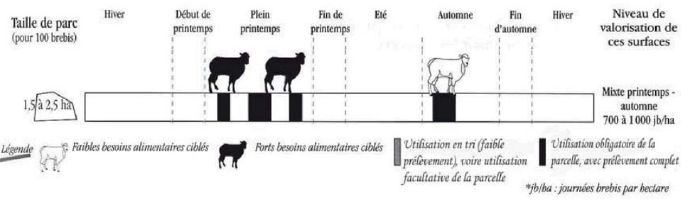

Illustration de deux pratiques sur une même prairie grâce à l’outil du mode d’exploitation parcellaire (Source : Institut de l'élevage). Les conséquences pour la valorisation des parcelles et l’évolution de la flore sont différentes.

- Le pâturage répété en fin d’automne : pénalise la mise en réserve des plantes et retarde la pousse du printemps, ce qui permet un pâturage plus tardif en fin de printemps. Le bon maintien sur pied permet de couvrir des besoins forts. Ce mode d’exploitation valorise les végétations mûres en report sur pied. Une consommation complète de l’herbe est à réaliser en arrière-saison. La flore tardive est favorisée (brachypode, carex, légumineuses).

- Le pâturage répété au printemps : relance la croissance. Le chargement instantané fort permet de limiter les refus. Le pâturage complet d’automne provoque un redémarrage précoce au printemps. Le pâturage tournant n’est pas trop rapide et le temps de présence à chaque utilisation est limité afin de ménager la mise en réserve des plantes.

Ce mode d’exploitation impacte fortement la flore, il sélectionne les graminées précoces et productives (à la croissance rapide mais au report sur pied faible).

Les conditions pour réussir

- La structuration du foncier et des lots d’animaux, les aménagements pastoraux et l’organisation du travail sont déterminants pour réussir la conduite sur l’année.

- Articuler la réflexion sur les pratiques à mettre en œuvre sur une parcelle en lien avec la réflexion sur l’organisation annuelle du pâturage et de la fauche.

- Apporter de la souplesse dans la chaîne de pâturage, en incluant dans les modes d’exploitation parcellaire des périodes d’utilisation sans enjeu fort de mise en état des végétations. Cela permet d’avoir une conduite stricte sur d’autres parcelles avec des critères d’entrée ou de sortie de parc plus rigides.

- Suivre les pratiques dans un carnet ou sur un tableau et noter les observations.

- Reconnaître les interactions dynamiques entre les pratiques, les végétations et les troupeaux. Décloisonner les compétences des domaines de l’élevage, de l’agronomie et de l’écologie.

Autres fiches Pâtur’Ajuste

- Choisir ses pratiques de fauche

- Concevoir la conduite technique d'un pâturage

- Façonner les caractéristiques de la végétation à une saison donnée

- Reconstituer « naturellement » un couvert prairial

- Saisonnaliser sa conduite au pâturage

- Clarifier ses objectifs en pâturage

- Réussir sa mise à l'herbe en pâturage

- L'ingestion au pâturage

- Connaître en renforcer la digestion de la fibre en pâturage

- Les refus au pâturage

- Faire évoluer la végétation par les pratiques en pâturage

- Préférences alimentaires au pâturage

- Bagages génétiques et apprentissages en pâturage

- Le report sur pied des végétations en pâturage

- Préciser ses pratiques de pâturage

- Evaluer le résultat de ses pratiques de pâturage

- Mieux connaître ses végétations en pâturage

- Mieux connaître ses animaux de pâturage

- Les ressources ligneuses en pâturage

Sources

SCOPELA, avec la contribution des éleveurs. Fiche technique du réseau Pâtur’Ajuste : Concevoir la conduite technique. Novembre 2015. Disponible sur : https://www.paturajuste.fr/parlons-technique/ressource/ressources-generiques/concevoir-la-conduite-technique