Evaluer le résultat de ses pratiques de pâturage

Une majorité d'éleveurs évalue le résultat obtenu sur la végétation, le troupeau, le travail, etc. au regard des circonstances de l’année (par exemple : quantité d’herbe au regard des conditions météo, nombre d’animaux au regard des naissances, résultat économique au regard de l’évolution des prix agricoles, …).

Pourtant le résultat obtenu dépend aussi beaucoup des pratiques mises en œuvre et des ajustements décidés au cours de l’année pour faire face aux variabilités plus ou moins prévisibles de l’environnement naturel, social ou économique.

Une parcelle n’a pas de valeur en soi, cette valeur est fabriquée par l’usage agricole. Évaluer le résultat obtenu est donc une étape fondamentale en vue de progresser dans la construction de cette valeur.

Cette évaluation du résultat légitime la diversité des objectifs ainsi que la diversité des pratiques des éleveurs. Elle prend en considération les liens complexes entre les troupeaux, les végétations et les pratiques au cours du temps.

Evaluer le résultat de ses pratiques permet de :

- Se donner des priorités

- Évaluer sa pratique, la requestionner ou mettre en place des pratiques adaptées à son système

- Limiter les surprises et moins subir les aléas

- Acquérir de la connaissance par l’expérimentation

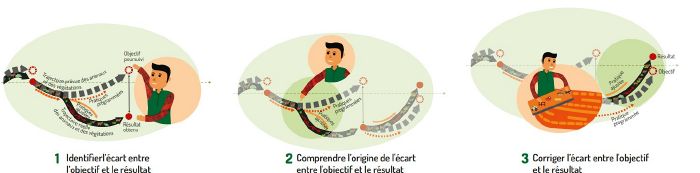

Identifier l'écart entre l'objectif et le résultat obtenu

Identifier si le résultat obtenu atteint l'objectif fixé est la première étape de l’analyse du résultat de ses pratiques.

Cette étape consiste simplement à voir si le résultat a été atteint par rapport à l'ensemble des composantes de l'objectif fixé. Cette étape ne peut être réalisée qu’en ayant préalablement défini ce que l’on attend sur les animaux, la végétation, le travail, etc., en fonction des périodes de l’année.

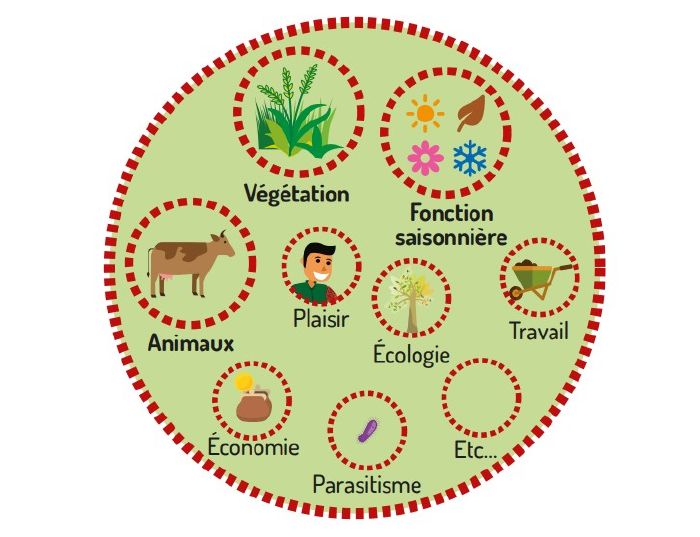

Formuler précisément son objectif parcellaire

Un objectif est un cap que l'on se fixe sur un résultat à atteindre. Il comprend plusieurs composantes décidées selon les connaissances, les expériences, les représentations habituelles… de chacun.

- Il doit être suffisamment détaillé pour permettre la planification des pratiques qui organisent la rencontre entre les troupeaux et les végétations au cours des périodes souhaitées.

- Il doit être situé dans le temps pour marquer une échéance.

- Il doit être mesurable de façon à pouvoir évaluer l’effet des pratiques.

Les composantes indispensables sur une parcelle concernent des sujets sur lesquels les éleveurs ont des attentes précises. On retient principalement : la fonction saisonnière que l’on veut donner à la parcelle selon les lots d'animaux, la disponibilité et la valeur alimentaire de la végétation que l’on souhaite valoriser et renouveler au cours des saisons, les compétences et la demande alimentaire des animaux qui vont utiliser la parcelle. D'autres composantes peuvent être toutes aussi importantes : le calendrier de travail, les coûts de production, les qualités écologiques recherchés, etc.

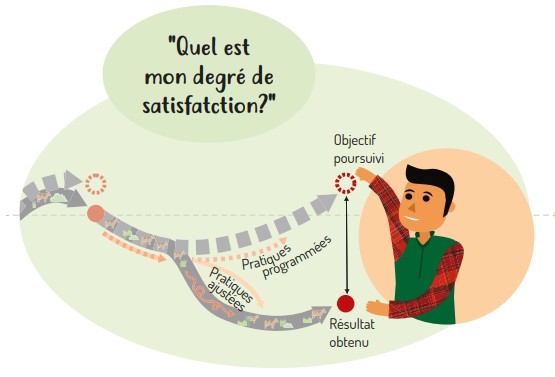

Estimer son degré de satisfaction

Cette estimation permet de se situer sur une échelle de satisfaction, et éventuellement de façon différente pour chacune des composantes de l’objectif. On peut, par exemple, avoir réussi à maîtriser la dynamique de la végétation, raté la prise d’état corporel des animaux adultes et être satisfait de la lactation et de la croissance des jeunes.

- En cas de satisfaction, l'objectif est atteint. Il est alors possible d'envisager un maintien voire un objectif plus ambitieux ou mieux adapté si l'on sait progresser dans la mise en œuvre des pratiques. Dans tous les cas, il est indispensable de bien cerner l'ensemble des variabilités (climatiques, économiques…) et la construction du résultat, pour savoir le refaire.

- En cas d’écart, l'objectif n'est pas atteint. Plusieurs types d'écarts peuvent être mis en évidence, du fait de la multiplicité de l'objectif. L'éleveur doit à présent se mettre dans une posture de compréhension de son origine.

Comprendre l'origine de l'écart

Chercher à comprendre l'origine de l'écart entre l'objectif et le résultat, c'est remonter aux causes de la réussite ou de l'échec.

Cette étape consiste à tourner son regard en arrière et mieux comprendre ce qu'il s'est passé avant l'obtention du résultat.

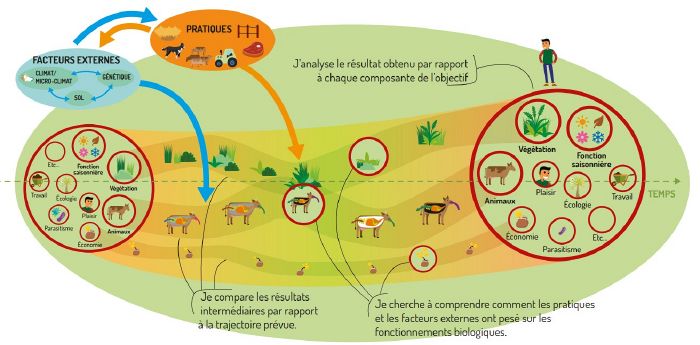

Le résultat obtenu est la conséquence finale d’une longue chaîne de causalité, où les pratiques et les facteurs pédoclimatiques pèsent simultanément sur les objets biologiques, où les végétations et les troupeaux interagissent de façon dynamique.

- Parfois, l’objectif n’est pas pleinement atteint, mais il y a des indices pour se dire qu’une partie du résultat est satisfaisant.

La trajectoire observée sur les animaux et les végétations (trajectoire de la flèche noire pleine par rapport à la flèche en pointillé) semblent aller dans la bonne direction, mais l'objectif complet n’est pas atteint.

Par exemple, le niveau du tank à lait a baissé suite à l’entrée sur une parcelle. L’éleveur pourrait se satisfaire d’une analyse négative de ce résultat mais certaines vaches ont maintenu leur production laitière pendant que d’autres ont baissé…

- Parfois, les pratiques mises en œuvre semblent bonnes mais le résultat n’est pas satisfaisant, car l’impact des facteurs externes a été mal anticipé.

Dans ce type d’écart, les pratiques mises en place sont satisfaisantes car elles permettent d’infléchir la trajectoire des animaux et des végétations comme attendu. Cependant, l’impact des facteurs externes (climat, sol, génétique, etc.) a été mal anticipé et l’ajustement des pratiques n’a pas été suffisant pour obtenir le résultat attendu.

Par exemple, l'agnelage était organisé au début de printemps pour profiter du pâturage, mais les agneaux étaient petits au moment de la montée en estive par rapport aux autres agneaux du groupement pastoral qui naissent en hiver. La garde était de ce fait très difficile pour s'adapter à la diversité de comportement, ce qui a contraint l'éleveur à descendre ses agneaux plus rapidement vu leur état.

- Parfois, c’est une connaissance incomplète des animaux ou des végétations qui amène à programmer des pratiques inadaptées.

L’utilité d’une pratique est de venir façonner le vivant pour qu’il exprime les caractères que l'on souhaite. Les pratiques influencent le fonctionnement des animaux et des végétations ainsi que leur rencontre au cours du temps.

En ayant fait la part des choses entre l'influence des pratiques et celles des facteurs externes, ce type d'écart met en évidence un ajustement inadapté des pratiques en lien avec une mauvaise connaissance du fonctionnement des animaux et/ou des végétations.

Par exemple, l’éleveur cherchait à finir ses agneaux, en été, sur une parcelle dominée par la Molinie tout en ayant pour ambition de faire régresser cette plante. Malgré la mise en place d’une conduite alternant garde et pâturage en parc, une partie des agneaux (la queue de lot) a eu des difficultés à prendre du poids et ne sont pas parvenus à l’état d’engraissement visé. La pratique n'était pas adaptée pour réussir à la fois l'objectif de croissance de tous les agneaux et la finition stricte des parcs.

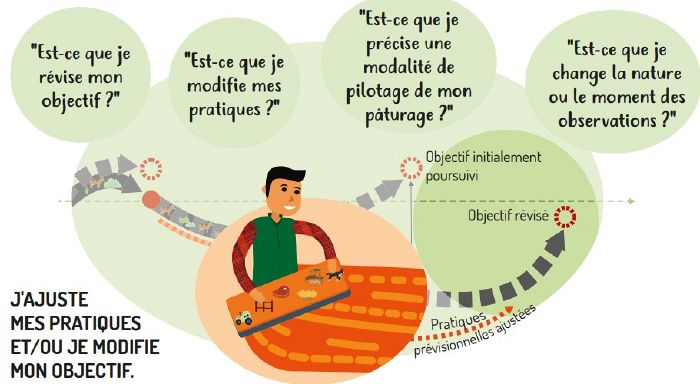

Corriger l'écart en ajustant la pratique ou l'objectif

Corriger l'écart, c'est un acte singulier qui est propre à chaque cas rencontré. Il n’y a aucun automatisme pour engager une correction précise face à une origine. Ce sont les motivations individuelles sur les fermes qui fabriquent les choix techniques et qui permettent de donner une valeur adaptée aux parcelles. Chacun doit être libre de résoudre son écart comme il l’entend.

Dès lors que les causes probables de l'écart entre l'objectif fixé et le résultat obtenu ont été identifiées, la correction devrait être simplifiée. Cette correction passe avant tout par une prise de décision volontaire et personnelle d'engager un ajustement de l'objectif et/ou des pratiques pour l'atteindre.

Pour y parvenir, nous pointons plusieurs moyens utiles à la correction d'un écart :

Enrichir ses connaissances sur les caractéristiques des animaux et des végétations

Par exemple, préciser ses connaissances sur les capacités alimentaires de ses troupeaux (à ingérer et à digérer, etc.), sur leur demande alimentaire (niveaux de besoins physiologiques, auto-régulation par l’animal de la répartition des nutriments, capacité à stocker et à mobiliser les réserves corporelles, etc.) et sur l’allotement des animaux (nombre et diversité des animaux au sein d’un lot, animal pilote, etc.). Mais aussi sur les végétations (périodes et durées de (re)pousse, vitesse de croissance, l’appétence, la composition nutritive, la vitesse de dégradation des plantes, le renouvellement des végétations, etc.).

Revoir son objectif, ou redéfinir les priorités

Par exemple, accepter de couvrir plus ou moins les besoins des animaux dans un lot donné, accepter plus ou moins une plante jugée envahissante, accepter que la réduction du travail est prioritaire, etc.

Se donner un temps adapté à la réalité biologique des animaux et des végétations

Par exemple l'apprentissage des animaux ou l'évolution du potentiel génétique demande un certain temps avant d'en voir les effets dans le troupeau adulte, de même que les transitions alimentaires ou les rythmes d'activité du troupeau, l'évolution de la flore d'une parcelle, le temps de repousse des différentes espèces, etc.

Modifier les pratiques ou préciser les détails techniques du pilotage

Par exemple, mieux organiser les prélèvements de la végétation au cours du temps (préciser les états d'entrée et de sortie en fonction de l'évolution que l'on veut donner à la flore), agir sur les circonstances de pâturage des animaux (jouer sur le chargement instantané, modifier la diversité alimentaire dans le menu des animaux, gérer les rythmes d'activité du troupeau...), sur l’apprentissage des animaux (éducation à manger de la fibre, à diversifier son menu pour améliorer la capacité d'ingestion, à gérer des sous-couvertures de besoins...), etc.

Mieux observer, ou changer les moments d’observation

Par exemple observer les excréments, la façon dont les animaux prélèvent la végétation, le remplissage de leur panse, la façon de gérer le déficit alimentaire, repérer l'épiaison des différentes graminées, la couleur des feuilles et des tiges, la capacité de renouvellement par les semis, etc.

Autres fiches Pâtur’Ajuste

- Choisir ses pratiques de fauche

- Concevoir la conduite technique d'un pâturage

- Façonner les caractéristiques de la végétation à une saison donnée

- Reconstituer « naturellement » un couvert prairial

- Saisonnaliser sa conduite au pâturage

- Clarifier ses objectifs en pâturage

- Réussir sa mise à l'herbe en pâturage

- L'ingestion au pâturage

- Connaître en renforcer la digestion de la fibre en pâturage

- Les refus au pâturage

- Faire évoluer la végétation par les pratiques en pâturage

- Préférences alimentaires au pâturage

- Bagages génétiques et apprentissages en pâturage

- Le report sur pied des végétations en pâturage

- Préciser ses pratiques de pâturage

- Evaluer le résultat de ses pratiques de pâturage

- Mieux connaître ses végétations en pâturage

- Mieux connaître ses animaux de pâturage

- Les ressources ligneuses en pâturage

Sources

SCOPELA, avec la contribution des éleveurs. Fiche technique du réseau Pâtur’Ajuste : Evaluer le résultat de ses pratiques. Janvier 2022. Disponible sur : https://www.paturajuste.fr/parlons-technique/ressource/ressources-generiques/Evaluer-le-resultat-de-ses-pratiques