Faire évoluer la végétation par les pratiques en pâturage

Si la végétation en place dépend des conditions pédoclimatiques, elle dépend aussi fortement des pratiques agricoles : il est possible de faire évoluer la végétation pour qu’elle réponde mieux aux attentes de chacun.

Le principe de "l’amélioration prairiale", qui consiste à intensifier les pratiques pour sélectionner une flore productive et printanière, est bien connu et pratiqué par les éleveurs. Pourtant, son application à l'ensemble de l’exploitation génère des difficultés.

La diversité des surfaces composant un parcellaire constitue un atout pour offrir une large disponibilité alimentaire au cours de l’année et faciliter l’organisation du pâturage et de la fauche. Mais toutes les fermes ne disposent pas spontanément de cette diversité. Certaines ont besoin de la construire pour renforcer la cohérence technique et économique de leur système d’élevage.

Les éleveurs s’appuient généralement sur les différences spontanées de leurs parcelles (caractéristiques du milieu et de la végétation) pour décider du rôle à leur faire jouer dans la chaine de pâturage ou de récolte (exemple : une parcelle productive et appétente pour des brebis à la lutte en fin du printemps, etc.).

Mais, à l’inverse, les éleveurs peuvent aussi chercher à faire évoluer le milieu et la végétation (vers +/- de productivité, ou +/- de saisonnalité, ou +/- d’appétence, etc.) pour réussir à faire jouer à cette parcelle le rôle attendu.

Faire évoluer la flore

Préciser les caractéristiques de la végétation présente

Il s’agit d’enrichir les critères habituels d’évaluation de la végétation (productivité et valeur nutritive) par des critères moins habituels mais tout aussi importants : diversité alimentaire, aptitude au report sur pied, précocité et profil annuel de la croissance, rapidité de mise en réserve énergétique, précocité de l’épiaison, variation relative de l’appétence des plantes au cours de l’année, variation de la sensibilité des plantes à la fauche ou à la pâture au cours de l’année, etc.

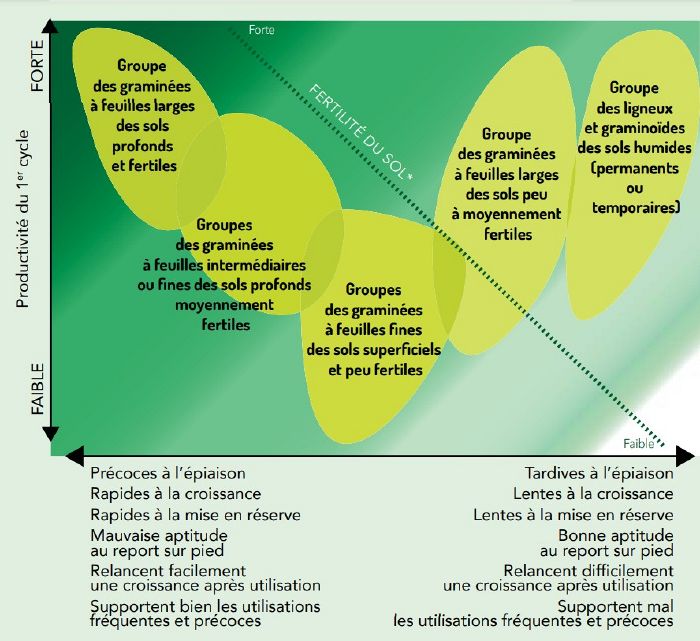

Un outil de caractérisation des végétations a été construit récemment avec les éleveurs du réseau, et en mobilisant des travaux scientifiques et techniques récents. Il permet de visualiser la diversité dans son parcellaire et comprendre les liens entre la végétation et les pratiques mises en place. Il propose de situer chaque parcelle le long de 2 gradients bien distincts :

- un gradient de productivité de la végétation au premier cycle (la première pousse de l’année indépendamment des pratiques de pâturage ou de récolte).

- un gradient de caractéristiques liées: vitesse de la mise en réserve, précocité d’épiaison, aptitude au report sur pied, capacité à relancer la croissance.

Quelques catégories de végétation, assez fréquemment rencontrées dans les fermes, ont été identifiées le long de ces deux gradients. Elles méritent d’être distinguées, car elles peuvent jouer des rôles bien différents dans les systèmes d’élevage.

Groupe des graminées à feuilles larges des sols profonds et fertiles

- sur des sols fertiles à très fertiles

- graminées à feuilles larges, croissance printanière élevée et mise en réserve rapide

- aptitude au report sur pied très faible : utilisation quelques semaines après la croissance

Groupes des graminées à feuilles intermédiaires ou fines des sols profonds moyennement fertiles

- sur des sols de fertilité moyenne à forte

- graminées à feuilles intermédiaires, croissance printanière honorable, assez productives et mise en réserve assez rapide

- aptitude au report sur pied moyenne à faible : utilisation de quelques semaines à 1 mois après la croissance

Groupes des graminées à feuilles fines des sols superficiels et peu fertiles

- sur des sols peu profonds, peu à très peu fertiles, en conditions de milieux où les nutriments ou l’eau sont limitants

- graminées à feuilles fines, enroulées, pliées ou velues, avec un port plus petit. Productivité moyenne à faible, croissance assez lente

- aptitude au report sur pied honorable : utilisation jusqu’à quelques mois après la croissance

Groupe des graminées à feuilles larges des sols peu à moyennement fertiles

- dans les milieux où l’une des composantes pédo-climatiques peut être très limitée : accès à la lumière, aux nutriments ou à l’eau

- graminées à feuilles larges productives, croissance lente plutôt estivale, épiaison souvent tardive.

- très bonne aptitude au report sur pied : utilisation jusqu’à 12 mois après la croissance

Groupe des ligneux et graminoïdes des sols humides (permanents ou temporaires)

- Ce groupe de plantes est double : ligneux (arbrisseaux, arbustes et arbres) et graminoïdes à feuilles larges, cylindriques ou triquètres (graminées, joncacées, cypéracées) se développant sur des sols avec un caractère humide permanent (joncs par ex.) ou temporaire (molinie sur marne par ex.)

- croissance lente, productivité forte à très forte pour les plantes de milieux humides

- très bonne aptitude au report sur pied en été : utilisation plusieurs mois après la croissance ; mauvaise aptitude au report sur pied en hiver (ligneux à feuilles caduques ou espèces de milieux humides qui craignent le gel)

Définir les caractéristiques souhaitées de la parcelle

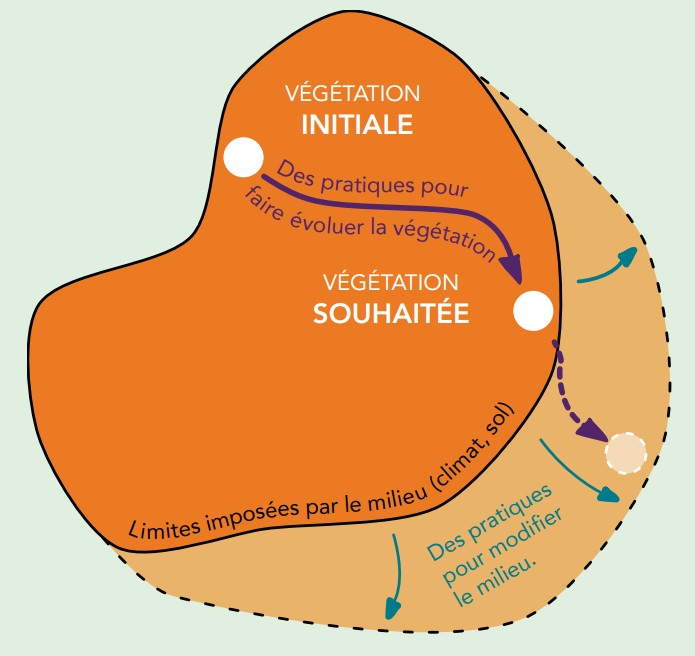

Lorsqu’on souhaite créer différentes végétations pour obtenir des caractéristiques variées à l’échelle de la ferme, des pratiques différenciées doivent être mises en œuvre selon le contexte du milieu :

- Un premier niveau consiste à choisir ses pratiques pour faire évoluer la végétation avec pour limite les conditions du milieu. On attend un changement dans le développement de la végétation (nanification, reproduction) ou dans sa composition spécifique (survie).

- Un second niveau consiste à choisir ses pratiques pour faire évoluer les conditions de milieu. On attend un changement dans le fonctionnement du sol, les structures de la végétation, l’eau présente dans le sol, la fraicheur du milieu…

Les caractéristiques de la végétation que l’on souhaite obtenir doivent être précisées en fonction du rôle attendu de la parcelle dans l’exploitation. Pour définir un objectif réaliste, il faut raisonner les pratiques à mettre en place, en évaluant leur faisabilité sur la ferme et leur coût économique ou en travail.

Faire évoluer la flore et ses caractéristiques

En fonction du changement que l’on attend dans la végétation, différentes pratiques sont favorisées ou évitées. Nous illustrons ici 6 changements souvent souhaités par les éleveurs en présentant les mécanismes par lesquels il est possible d’impacter la végétation et au delà le milieu.

Plus lente à la croissance, avec un meilleur report sur pied

On cherche à obtenir une disponibilité alimentaire plus large au cours de l’année : croissance des herbacées plus lente, durée de vie des feuilles longue, bonne aptitude au report sur pied. Aussi, on pourra chercher à veiller à maintenir la productivité qui pourrait avoir tendance à diminuer.

Par exemple : pour pouvoir faucher même tard sans perdre trop de valeur ; pour avoir une végétation plus appétente en été.

Comment y parvenir ?

- Retarder la première utilisation, tourner moins vite (périodes de repos longues entre deux passages) et favoriser une utilisation en dehors des périodes de croissance, pour laisser aux plantes plus tardives le temps de se développer et de mettre en réserve

- Se donner des critères d’entrée et de sortie de parc précis par rapport aux espèces que l’on veut consommer ou laisser, en fixant des niveaux de prélèvement souhaités pour chaque espèce visée.

- Diminuer progressivement la fertilité du sol, par un arrêt de la fertilisation azotée au printemps ou un arrêt des amendements organiques, ou par une exportation de matière organique, pour défavoriser les espèces très productives au printemps et laisser l’accès à la lumière pour les espèces plus lentes.

Moins nanifiée, plus productive

On cherche à redonner à la végétation une capacité de croissance plus cohérente avec les conditions de milieu sur la parcelle.

Par exemple : pour retrouver un nombre de journée de pâturage qu’on a perdu progressivement sur une parcelle.

Comment y parvenir ?

- Éviter le pâturage continu ou long lors des périodes de pousse de l’herbe, pour permettre aux espèces présentes de reconstituer leurs réserves après chaque utilisation.

- Réduire la durée de séjour sur les parcs en pâturage tournant lors des périodes de pousse de l'herbe pour éviter que les plantes qui relancent leur croissance soient à nouveau pâturées.

- Dans les cas où la flore a été remplacée par des pionnières (plantes qui recolonisent le sol nu), adapter les pratiques pour préserver la réimplantation des plantules d’espèces fourragères (adaptation ou report de pâturage, arrêt mécanisation, etc.).

- Réduire l’impact des interventions mécaniques (arrêt de la mécanisation, tassement par les passages d’engins, destruction des plantules par le hersage, acidification par les amendements, etc.)

Plus rapide à la croissance et plus productive

On cherche à obtenir une précocité de démarrage, une forte productivité et une capacité à relancer la croissance pendant tout le printemps et l’automne. On perd par la même occasion l’aptitude au report sur pied.

Par exemple : pour pouvoir revenir plus vite sur le parc au printemps et à l’automne ; pour augmenter le stock récolté sur cette parcelle.

Comment y parvenir ?

- Première utilisation plus tôt, tourner plus vite (périodes de repos courtes entre deux passages) et finir les parcs pour sélectionner les espèces herbacées rapides à la mise en réserve en fatiguant les lentes.

- Laisser sur pied la pousse de fin de printemps en été et celle de fin d’automne en hiver pour permettre la reconstitution de leurs réserves.

- Augmenter progressivement la fertilité du sol, par un apport de fertilisation azotée en début de période de croissance (minérale, fumier frais ou lisier) ou par des amendements organiques importants (composts), pour favoriser les espèces productives en conditions fertiles (elles poussent vite et captent la lumière disponible).

- Broyer les refus herbacés en période de pousse pour conforter les espèces rapides, broyer les ligneux pour apporter massivement de la matière organique, irriguer pour rallonger la période de croissance.

Plus homogène

On cherche à faire disparaître une partie de la végétation en place, pour obtenir une meilleure spécialisation de la parcelle.

Par exemple : pour éviter que le fond de la parcelle soit délaissé par les animaux.

Comment y parvenir ?

- Augmenter le chargement instantané pour empêcher les animaux de choisir les espèces qu’ils préfèrent et impacter les différentes plantes au même moment.

- Spécialiser la parcelle pour des saisons qui orientent la végétation dans le même sens (par exemple printemps et/ou automne, fin de printemps et/ou fin d’automne, été et/ou hiver).

Plus hétérogène

On cherche à impacter de façon différente des parties de la végétation pour multiplier les profils de disponibilité alimentaire sur la même parcelle et aussi pour lui faire jouer des rôles différents.

Par exemple : ne pas taper trop sur le brachypode au printemps pour qu'il soit disponible en fin d’automne ou à la fin de l’hiver.

Comment y parvenir ?

- Diminuer le chargement instantané pour laisser les animaux exprimer leurs préférences alimentaires.

- Éviter de spécialiser la parcelle à une seule saison pour s'appuyer sur les différentes caractéristiques qui s'installent progressivement.

Plus diversifiée

On cherche à obtenir plus de diversité dans le couvert, mais sans forcément changer de caractéristiques, pour gagner en appétence, en qualité diététique et en valeur médicinale de la parcelle.

Par exemple pour laisser plus s’exprimer le trèfle et les lotiers au printemps ; pour éviter qu’une espèce reste dominante.

Comment y parvenir ?

- Impacter par le pâturage les plantes qui ont tendance à dominer, au moment où elles poussent pour limiter la concurrence à la lumière et pénaliser leur mise en réserve, limiter la litière au printemps pour éclairer les plantes plus tardives.

- S’autoriser à varier légèrement les pratiques d’une année à l’autre pour donner l’opportunité à différentes espèces de se développer.

- S’éloigner des conditions de milieu extrêmes (très haut niveau de fertilité, ombre très dense, sol sans réserve hydrique).

- Chercher une stabilisation du milieu, autour d’un équilibre entre la végétation, le climat, le sol et les pratiques, pour éviter de provoquer une mortalité massive de certaines plantes du fait de changement de pratiques.

- Limiter l’impact des interventions mécaniques (arrachage, tassement du sol), réduire ou arrêter la fertilisation azotée minérale.

Autres fiches Pâtur’Ajuste

- Choisir ses pratiques de fauche

- Concevoir la conduite technique d'un pâturage

- Façonner les caractéristiques de la végétation à une saison donnée

- Reconstituer « naturellement » un couvert prairial

- Saisonnaliser sa conduite au pâturage

- Clarifier ses objectifs en pâturage

- Réussir sa mise à l'herbe en pâturage

- L'ingestion au pâturage

- Connaître en renforcer la digestion de la fibre en pâturage

- Les refus au pâturage

- Faire évoluer la végétation par les pratiques en pâturage

- Préférences alimentaires au pâturage

- Bagages génétiques et apprentissages en pâturage

- Le report sur pied des végétations en pâturage

- Préciser ses pratiques de pâturage

- Evaluer le résultat de ses pratiques de pâturage

- Mieux connaître ses végétations en pâturage

- Mieux connaître ses animaux de pâturage

- Les ressources ligneuses en pâturage

Sources

SCOPELA, avec la contribution des éleveurs. Fiche technique du réseau Pâtur’Ajuste : Faire évoluer la végétation par les pratiques. Avril 2018. Disponible sur : https://www.paturajuste.fr/parlons-technique/ressource/ressources-generiques/faire-evoluer-la-vegetation-par-les-pratiques