Connaître et renforcer la digestion de la fibre en pâturage

Connaître et renforcer la digestion de la fibre en pâturage permet de :

- Diminuer les refus, favoriser la flore ruminale qu’on souhaite, sécuriser son système en trouvant un équilibre entre stock et pâture

- Eviter les baisses de performances lors des transitions alimentaires, réussir sa mise à l’herbe, augmenter la part d'herbe dans l'alimentation

- Economiser du temps de travail, diminuer la consommation d’énergies fossiles, diminuer les achats coûteux

- Atteindre ses objectifs de production avec les ressources alimentaires à disposition sur la ferme au fil des saisons

- Réduire les pathologies liées aux déséquilibres alimentaires (acidose, boiteries, excès d’urée, diarrhées de mise à l’herbe, etc.).

D’un point de vue économique, environnemental et dans un contexte de changement climatique, il est important de reconnaître que les fourrages (qu’ils soient récoltés ou pâturés) sont moins risqués et moins coûteux à obtenir que les concentrés et les céréales.

La fibre est souvent considérée, à tort, comme un simple élément permettant de favoriser le fonctionnement mécanique du rumen. pourtant, chez les ruminants, la fibre (constituant des parois des cellules végétales) est un aliment qui peut apporter la majorité des nutriments nécessaires pour produire en élevage.

Comprendre les mécanismes de digestion

Fibre et amidon : deux sources d’énergie distinctes

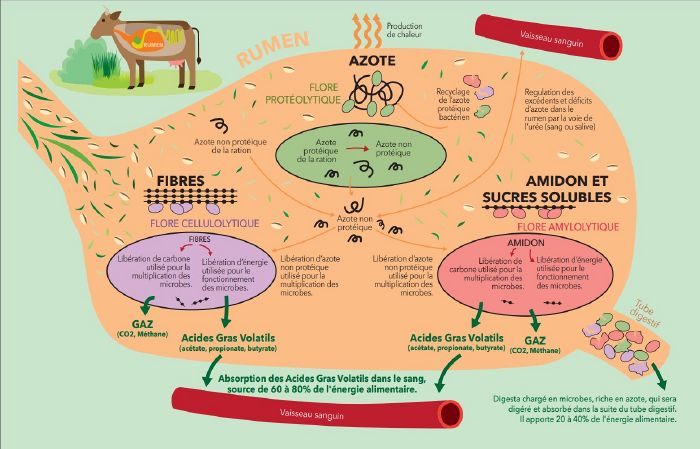

Le ruminant est un fermenteur pré-gastrique capable de valoriser les aliments de moindre qualité nutritionnelle tels que la fibre ou encore l’azote non protéique. Cela lui donne aussi l’avantage d’éliminer très en amont du tube digestif certaines toxines (alcaloïdes, cyanures…).

L'amidon et les sucres solubles sont des glucides, c'est-à-dire des chaines carbonées plus ou moins longues qui sont aisément valorisées par les ruminants. Présents dans les aliments ingérés, ces glucides vont subir, au sein du rumen, une dégradation par le biais de microbes présents en grande quantité.

Ainsi la fibre (cellulose, hémicellulose) constitue, au même titre que l'amidon ou les sucres solubles, un aliment pour le ruminant. Elle représente habituellement le principal carburant des ruminants pour satisfaire les besoins énergétiques et permettre une production de lait ou de viande.

Pour tous les glucides dégradés dans le rumen, les produits rejetés dans le jus ruminal sont assez similaires : des Acides Gras Volatils (AGV), des gaz (CO2 et méthane) et de l’eau. Mais la digestion de chacun des glucides est réalisée par une population microbienne spécifique.

Les gaz seront évacués par éructation de l’animal et les AGV passeront la paroi du rumen pour retrouver le sang et devenir alors des sources d’énergie pour le ruminant lui-même. L’énergie fournie par ces AGV représente 60 à 80 % de l’énergie apportée par l’alimentation du ruminant. La phase de fermentation dans le rumen est donc la phase clef de la digestion du ruminant !

Les conditions pour un bon fonctionnement du rumen

L’azote est un constituant indispensable pour la bonne digestion de la fibre, de l’amidon et des sucres solubles par la flore ruminale.

L'azote est indispensable à la multiplication des microbes du rumen, et donc à la digestion des fibres ou des glucides rapides. Ces microbes, qui sont alors riches en protéines, seront ensuite digérés le long du tube digestif et fourniront la majorité des acides aminés au ruminant.

Le ruminant parvient à réguler l'excès ou le déficit d'azote :

- L'azote en excès est évacué dans le sang par absorption dans la paroi du rumen, puis transformé en urée par le foie pour être excrété dans les urines.

- A l'inverse, lorsque l'alimentation de l'animal n'est pas suffisamment azotée, les microbes peuvent aussi bénéficier d’un recyclage de l’azote, remis à disposition par le foie pour le rumen. Aussi, au sein même du jus ruminal, certaines protéines (molécules riches en azote) microbiennes peuvent être retransformées en urée pour servir à nouveau à la multiplication des nouveaux microbes.

Des populations microbiennes sont en coexistence ou en dominance selon la composition de la ration.

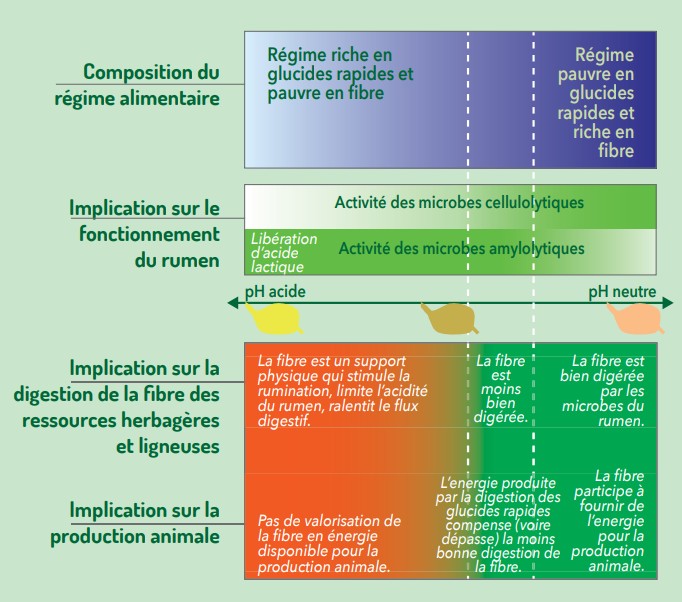

Les différentes espèces microbiennes du rumen sont adaptées à co-exister en développant entre elles des interactions multiples et complexes, qui lui confèrent une stabilité remarquable. Cependant, chacune des populations de microbe a une tendance à s'alimenter prioritairement sur un type de glucide et secondairement sur les autres. Plusieurs caractéristiques du milieu ruminal modifient la proportion des différentes populations microbiennes :

- L'amidon et les sucres solubles favorisent rapidement la croissance des populations capables de les fermenter (microbes amylolytiques), populations qui dominent alors le milieu et laissent peu de place aux populations capables de fermenter les fibres (microbes cellulolytiques)

- L'acidification du rumen (induite par les régimes riches en amidon ou sucres solubles et par l’ensilage) pénalise considérablement la multiplication des microbes cellulolytiques, diminuant ainsi la capacité du rumen à digérer la fibre.

Les basculements d’une population microbienne à une autre se font à des vitesses variables. Par exemple, la transition pour retrouver une flore cellulolytique est plus longue que pour retrouver une flore amylolytique.

Le fonctionnement du rumen rétrocontrôle la motivation à ingérer.

Comme chez tous les animaux, la prise alimentaire est régulée par des mécanismes de rétrocontrôle, pour permettre à l’animal d’ajuster son ingestion à ses besoins alimentaires. Chez le ruminant trois mécanismes principaux sont à l'œuvre :

- L'accumulation de matière dans le rumen tend les parois et active des capteurs physiques. Quand le rumen est plein, l’animal ressent une « satiété physique » qui lui coupe l’appétit.

- Quand les nutriments s’accumulent dans le jus ruminal, la pression osmotique augmente et l’animal ressent une « satiété métabolique » qui lui coupe l’appétit.

- Quand les acides gras volatils augmentent dans le sang, la glycémie déclenche une « satiété métabolique » qui lui coupe l’appétit.

Juger la qualité et la complémentarité des fourrages

| Evolution des caractéristiques des végétaux | Implication pour juger de la qualité des fourrages |

|---|---|

| Aux stades jeunes (vert clair, tendre), les végétaux sont pauvres en fibres, riches en azote et en sucres solubles rapidement fermentés. | Les fourrages apportent des matériaux utiles (azote en particulier) pour digérer d’autres aliments plus fibreux. |

| Au fil de leur maturation (plus hauts, plus rigides, mais encore verts), les végétaux gagnent en fibres mais conservent une bonne teneur en azote. | Les fourrages sont digestibles, équilibrés. |

| Au moment de la sénescence (couleur jaune ou brune), l’azote diminue fortement, les fibres restent présentes. | Les fibres restent digestibles, mais avec une production d’énergie proportionnelle à l’azote présent dans la ration. Les fourrages peuvent couvrir des besoins alimentaires faibles à modérés ; un apport d’azote par d’autres composantes de la ration peut être nécessaire pour couvrir des besoins plus forts. |

| Au moment de la dégradation (couleur grise ou marron), l’azote est absent et les fibres ont déjà été partiellement digérées. | Les fourrages ont très peu d’intérêt alimentaire pour le ruminant |

La lignine est une molécule qui se fixe sur les fibres pour rigidifier les tissus de soutien (tiges, branches, tronc). Elle n’est pas digérée par le ruminant. Elle rend plus difficile l’accès aux fibres pour les microbes du rumen, ce qui ralentit la libération des acides gras volatils à partir de ces fibres. C’est pourquoi les ruminants consomment souvent prioritairement des portions de végétaux qui comportent des fibres peu lignifiées : les herbacées, les feuillages et jeunes rameaux des « ligneux », les épis de graminées, la paille…

Voir la fibre comme un aliment et non comme un "lest" physique

La fibre, à cause de son effet d'encombrement, a progressivement été vue comme un handicap, au point de ne plus être considérée comme un aliment. La digestion de la fibre prend effectivement du temps (elle nécessite d’être ruminée ; elle ralentit le flux de matières dans le tube digestif). Mais ce n’est pas du temps perdu dans la mesure où la fibre est digérée.

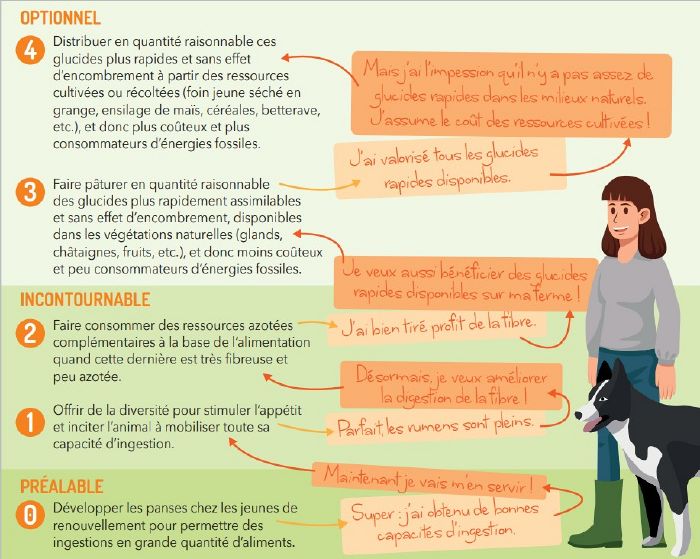

Dès lors qu’on la considère comme un aliment, il devient judicieux d'améliorer les apprentissages par l'éducation des jeunes de renouvellement, pour favoriser le développement du rumen (capacité d'ingestion).

Prendre en compte l'azote des fourrages pour les besoins des microbes du rumen

L'azote est un élément indispensable pour les microbes du rumen, donc indispensable pour la digestion des fourrages et des concentrés. Lorsque l’azote est limitant pour l’écosystème du rumen, une augmentation de l’azote ingéré peut se traduire par une augmentation de l’activité microbienne, donc par une augmentation de la production. Mais lorsque l’azote est excédentaire, le rumen et le métabolisme du ruminant sont peu efficaces pour le transformer en énergie. Cet excès d’azote est rejeté dans l’environnement sous forme d’urée et cause des problèmes pathologiques à long terme chez le ruminant, ainsi que des déséquilibres dans l’environnement (pollution de l’eau).

Utiliser les glucides rapides sans nuire à la digestion des fibres

Les glucides rapides (sucres solubles, amidons, pectines) permettent de libérer des nutriments plus rapidement et avec moins d’effet d'encombrement que les fourrages. Ils sont donc souvent utilisés pour couvrir des besoins alimentaires élevés (lait et croissance rapide notamment). Mais comme leur digestion conduit rapidement à des changements dans l’écosystème ruminal (acidification notamment), la capacité de digestion de la fibre réduit très vite. On crée ainsi les conditions qui démotivent l’animal à ingérer les fourrages fibreux et tendent à prouver que la fibre ingérée ne permet pas de couvrir les besoins alimentaires des animaux.

Pour sortir de ce cercle vicieux, il faut changer de regard sur la valeur de la fibre et piloter l’alimentation pour permettre effectivement aux animaux de produire leur énergie à partir de la fibre.

Piloter les rations avec ou sans complémentation ?

Certains éleveurs réussissent à atteindre les objectifs de production sans ou avec très peu de complémentation. Le pâturage est mis en priorité, ainsi que le foin lorsque c’est nécessaire, et les techniques de conduites sont enrichies pour repousser au maximum le recours aux fourrages coûteux ou aux aliments cultivés.

Autres fiches Pâtur’Ajuste

- Choisir ses pratiques de fauche

- Concevoir la conduite technique d'un pâturage

- Façonner les caractéristiques de la végétation à une saison donnée

- Reconstituer « naturellement » un couvert prairial

- Saisonnaliser sa conduite au pâturage

- Clarifier ses objectifs en pâturage

- Réussir sa mise à l'herbe en pâturage

- L'ingestion au pâturage

- Connaître en renforcer la digestion de la fibre en pâturage

- Les refus au pâturage

- Faire évoluer la végétation par les pratiques en pâturage

- Préférences alimentaires au pâturage

- Bagages génétiques et apprentissages en pâturage

- Le report sur pied des végétations en pâturage

- Préciser ses pratiques de pâturage

- Evaluer le résultat de ses pratiques de pâturage

- Mieux connaître ses végétations en pâturage

- Mieux connaître ses animaux de pâturage

- Les ressources ligneuses en pâturage

Sources :

SCOPELA, avec la contribution des éleveurs. Fiche technique du réseau Pâtur’Ajuste : Connaître et renforcer la digestion de la fibre. Novembre 2019. Disponible sur : https://www.paturajuste.fr/parlons-technique/ressource/ressources-generiques/connaitre-et-renforcer-la-digestion-de-la-fibre