Bagages génétiques et apprentissages en pâturage

Mieux connaître les bagages génétiques et les apprentissages des animaux permet de :

- Mieux choisir le type d’animaux sur l’exploitation : lors de l’installation, les éleveurs doivent décider du type d’espèce, de race ou de lot d’animaux à élever sur la ferme en fonction des productions visées, des modes d’élevage et du contexte local.

- Comprendre certains comportements et réussir à exprimer les possibilités des animaux : l’éleveur a devant lui les clés qui permettent de façonner des animaux à la mesure de son système d’élevage. Encore faut-il en être conscient et améliorer sa technicité pour le réussir.

- Ne pas se cacher derrière des idées reçues : la race est souvent prise pour responsable des compétences de l’animal à produire dans certaines conditions d’élevage et pourtant ça ne se passe pas toujours comme prévu...

- Ne pas rater l’éducation de ses animaux : le jeune âge est déterminant pour habituer les animaux à leurs conditions de vie future et pour les préparer à produire dans l’environnement de la ferme.

La race des animaux d’élevage est souvent mise en avant pour distinguer des aptitudes de production, des comportements ou des adaptations au terroir. Pourtant les contradictions entre éleveurs sur les traits supposés de telle ou telle race témoignent des difficultés que nous avons tous pour distinguer réellement ce qui relève de l’inné (le bagage génétique) ou de l’acquis (les apprentissages en fonction des conditions de vie et des pratiques d’élevage).

Les compétences des animaux d’élevage

Les compétences d’un animal adulte ne proviennent pas que de son bagage génétique

Il semble impossible de séparer les aptitudes, qui seraient déterminées par la génétique, et les compétences, qui seraient acquises durant la vie de l’animal. Les deux facteurs coexistent et forment les caractéristiques du troupeau (compétences alimentaires, physiologie digestive, niveau de production, etc.). Certaines semblent plus liées au bagage génétique des animaux, et d’autres semblent davantage dépendre des pratiques.

Génétique et pratiques : un potentiel à exprimer

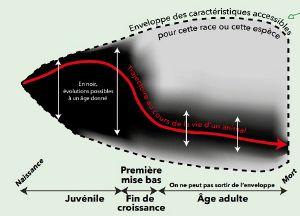

Le schéma ci-contre illustre, pour un animal, une race ou une espèce donné : son potentiel génétique fini ("enveloppe des caractéristiques accessibles pour cette race ou cette espèce") ainsi que la trajectoire prise au cours de sa vie en fonction des pratiques de l’éleveur et de ses objectifs. )

Néanmoins, on ne peut pas tout faire avec une race. Des limites existent. En effet, il est difficile par les pratiques de redresser une bête qui n’a pas de génétique et inversement il est difficile de freiner une bête qui en a trop. C’est le cas de la production de lait : "une vache qui a de la génétique pour aller autour de 10 000 litres par lactation peut produire 7000 litres sans difficulté mais pas 4000".

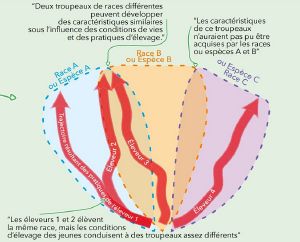

Le schéma ci-contre explique qu’il peut exister une diversité de compétences entre les animaux d’une même race selon les élevages et inversement des compétences similaires entre les animaux de deux troupeaux aux races différentes.

Les capacités d’apprentissage diminuent avec l’âge

Beaucoup d’éleveurs rapportent que les capacités d’apprentissage sont plus élevées chez les jeunes et qu’elles diminuent avec l’âge. Les sciences animales l’expliquent par le fait que le jeune a plus d’attrait que de peur pour la nouveauté. Cette difficulté à évoluer à l’âge adulte est encore plus criante pour les caractéristiques qui sont liées au développement anatomique. Par exemple la taille du rumen (future capacité d’ingestion de l’animal pendant toute sa carrière), ou encore l’aptitude à la marche (future capacité de l’animal pour se déplacer) sont généralement acquises avant la fin de la croissance : "il y a certains moments clés dans la vie de l’animal, si tu les

réussis, c’est gagné à vie !"

A titre d’exemple, si un troupeau de chèvres est sorti d’un parc dès qu’il exprime les premiers signes de lassitude, leur attente de changement de parc est renforcée. Il est conclu que "les chèvres" ne peuvent jamais finir un parc. Or, c'est l'accord tacite entre l’éleveur et ses animaux qui construit progressivement la capacité du troupeau à finir un parc avant de passer à un autre.

La trajectoire d’un animal au cours de sa vie est construite par l’éleveur

En observant régulièrement l’attitude et/ou la physiologie des animaux, il est possible de décider d’ajustements dans la conduite pour ne pas subir mais choisir leurs futurs comportements. Ces ajustements ne peuvent pas toujours se situer dans une logique de produire "plus et plus vite". Des ralentissements de la croissance ou de la production laitière, permettent de construire pour l’avenir des compétences à produire "bien" (qualité du lait ou de la viande) ou "moins cher" (limitation des achats, diminution de la mécanisation).

Et la sélection dans tout ça ?

Elle détermine la gamme des compétences accessibles pour une race. La modification des critères de sélection permet de faire évoluer l’éventail des caractéristiques de l’animal. Les scientifiques ont montré des héritabilités variables selon les critères (exemple : croissance très héritable, résistance à une maladie peu héritable) et des corrélations ou antagonismes entre certains d’entre eux (exemple : quantité de lait inversement corrélée au taux protéique ; taux protéique corrélé au taux butyreux).

Diversité dans le troupeau : atout/contrainte ?

Selon le système et les objectifs de production, une gamme de caractéristiques sont jugées "acceptables". Les caractéristiques inacceptables sont alors utilisées pour réformer. Selon les priorités des éleveurs (production, docilité, fertilité, âge...), leur nombre et leur nature varient. Malgré un bagage génétique et des pratiques semblables, il existe une diversité entre les individus d’un même troupeau. Certains éleveurs considèrent que cette diversité n’est pas un handicap mais un atout et décident d’une gamme très large de caractéristiques. Cela peut aller jusqu’à constituer des troupeaux multi-races ou multi-espèces pour jouer sur leur complémentarité. D’autres adoptent des stratégies de réforme plus strictes, recherchant des caractéristiques très homogènes au sein du troupeau.

Enrichissement de quelques idées reçues

Les compétences des individus de deux espèces différentes peuvent être plus ressemblantes qu’entre des individus d’une même race.

Attribuer la consommation des végétations ligneuses exclusivement aux chèvres est un réflexe expliqué soi-disant parce qu’elles ont un régime alimentaire plus adapté. Or, dans les territoires, il n’est pas rare de trouver des chèvres dont la ration est composée exclusivement d’herbe et des vaches qui pâturent la broussaille. Par ses pratiques, l’éleveur arrive à diminuer l’écart entre les aptitudes innées des espèces. Seules quelques caractéristiques semblent très déterminées par la génétique des espèces, et ne peuvent donc pas être changées par les éleveurs : la taille des animaux et la préhension des aliments.

Un animal devient, rustique si les conditions d’élevage le permettent

L’achat de béliers d’une race rustique dans les organismes de sélection pour améliorer les aptitudes de la descendance des jeunes est souvent pratiqué dans les élevages. Néanmoins, force est de constater, qu’une fois arrivé sur la ferme, le bélier va regarder en l’air pendant plusieurs jours et arrêter de grandir avant de comprendre que ce qu’il y a par terre se mange. Les comportements des animaux d’élevage sont dictés par leurs expériences précoces, leurs habitudes alimentaires, les relations sociales dans le troupeau ou encore la mémoire des lieux et des rythmes d’activités. Ainsi, un animal de race rustique, par son mode d’élevage avant d’arriver sur les fermes, peut être tout à fait incompétent à valoriser le milieu qu’il découvre. Il va mettre environ deux ans à se construire des habitudes de consommation, de digestion, etc. pour devenir apte à vivre dans son environnement.

Comment choisir une espèce et une race ?

Une espèce, une race se choisit :

- dans un 1er temps par rapport à leur attrait (empathie, esthétique, territoire d’origine, etc.) : " On choisit une race parce qu’on aime cette race. Après, il y a aussi le côté facilité locale, les surfaces et le fourrage dont on dispose, la commercialisation voulue... "

- et dans un 2ème temps par rapport au mode d’élevage voulu par l’éleveur :" Quand on aime bien une race, il faut essayer de l’adapter à son système. Si ça ne fonctionne pas, il faut passer à une autre. "

Autres fiches Pâtur’Ajuste

- Choisir ses pratiques de fauche

- Concevoir la conduite technique d'un pâturage

- Façonner les caractéristiques de la végétation à une saison donnée

- Reconstituer « naturellement » un couvert prairial

- Saisonnaliser sa conduite au pâturage

- Clarifier ses objectifs en pâturage

- Réussir sa mise à l'herbe en pâturage

- L'ingestion au pâturage

- Connaître en renforcer la digestion de la fibre en pâturage

- Les refus au pâturage

- Faire évoluer la végétation par les pratiques en pâturage

- Préférences alimentaires au pâturage

- Bagages génétiques et apprentissages en pâturage

- Le report sur pied des végétations en pâturage

- Préciser ses pratiques de pâturage

- Evaluer le résultat de ses pratiques de pâturage

- Mieux connaître ses végétations en pâturage

- Mieux connaître ses animaux de pâturage

- Les ressources ligneuses en pâturage

Sources

SCOPELA, avec la contribution des éleveurs. Fiche technique du réseau Pâtur’Ajuste : Bagages génétiques et apprentissages. Juillet 2017. Disponible sur : https://www.paturajuste.fr/parlons-technique/ressource/ressources-generiques/bagages-genetiques-et-apprentissages