Préférences alimentaires au pâturage

La conduite de l’éleveur joue un rôle primordial dans le pilotage de l’expression des préférences alimentaires au pâturage.

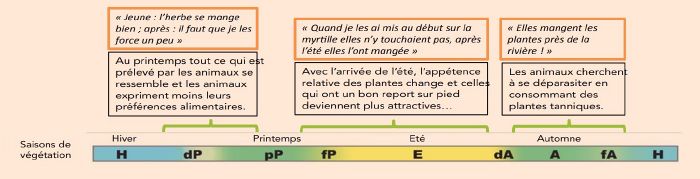

La préférence alimentaire des ruminants désigne le biais des animaux à rechercher en priorité certaines ressources fourragères. Divers facteurs influent sur l’expression des préférences alimentaires au pâturage. Ils sont liés :

- à l’animal : espèce, besoins alimentaires qu’il cherche à couvrir, expérience alimentaire, etc.

- à la structure de la végétation : caractéristique physique, goût, odeur de l’aliment, maturité des plantes, distribution spatiale, rareté des ressources dites « préférées » dans le pâturage.

On a souvent l’habitude de penser qu’il est préférable de proposer des végétations jeunes et homogènes aux troupeaux, c’est-à-dire les aliments que les animaux préfèrent. Et, on attribue souvent à la race de l’animal sa compétence à valoriser des fourrages grossiers ou des zones difficiles.

Pourtant, des éleveurs sont conscients que les conditions d’élevage sont essentielles pour que les troupeaux soient adaptés à leur environnement et pour qu’ils soient motivés à consommer les fourrages proposés.

Comprendre les préférences alimentaires au pâturage permet de :

- Finir les parcs, y compris la partie moins appétente : gagner des jours de pâturage, ne pas laisser de l’herbe alors qu'il en manque l'hiver ou l'été

- Nourrir des animaux sur des végétations dites "pauvres" : couvrir des besoins forts pendant les mauvaises saisons ou sur des végétations peu appétentes.

- Limiter les refus et l'embroussaillement : manger des choses que les animaux ne mangeraient pas (par exemple des graminées grossières ou des broussailles).

Augmenter le chargement instantané

Technique du refend et augmentation de l'effectif animal

La conduite d’animaux sur de grands parc ( > 30 hectares) est courante mais engendre très souvent une surconsommation de certains secteurs dits préférés.

Processus en cause

Les animaux expriment moins leurs préférences alimentaires du fait de la "compétition/stimulation" entre

individus si on augmente le nombre d’animaux sur un secteur réduit. On peut faire consommer ainsi des ressources peu appétentes telles des graminées grossières.

En pratique

- La technique du refend est une solution pour, entre autre, homogénéiser l’impact du pâturage sur des végétations hétérogènes. Cette technique consiste à diviser un parc en unités plus réduites avec la mise en place de clôtures.

- Concevoir des parcs avec des végétations diversifiées qui associent des secteurs herbeux et des feuillages accessibles)

- Un parc clôturé doit être fonctionnel pour les animaux (zone de repos, eau…).

- Il est aussi envisageable d’augmenter significativement le nombre d’animaux dans le parc, avec un temps de présence adapté.

Orienter la fréquentation vers les secteurs délaissés

Points de fixation, garde, rythmes d'activité

Dans les pâturages hétérogènes, les zones les moins appréciées des animaux semblent présenter une végétation plus dure, pailleuse au fil du temps et globalement moins appétente. Pourtant des éleveurs parviennent souvent à bien faire pâturer ce type de secteur.

Processus en cause

- La circulation des animaux dans un parc n’est pas uniquement liée à l’attractivité des végétations selon le moment de la journée, mais aussi par des « points attractifs » (eau, zone ombragée en été, zone abritée en hiver…) ; ou « répulsifs » (couloir froid, zone humide peu portante…).

- Il est possible de faire manger des aliments atypiques en proposant dans le circuit de pâturage des végétations complémentaires qui vont aider à consommer les végétations difficiles à manger.

- Les bergers créent une compétition sur le pâturage entre les individus et orientent leur impact sur les végétations, lorsqu’ils gardent les animaux d’une manière plus ou moins serrée.

En pratique

- Il est possible de piloter les circuits de pâturage en plaçant des points de focalisation artificiels, lorsqu’une sous-utilisation d'une portion significative du parc est constatée : les points d'abreuvement, les blocs à sel, la porte du parc...

- Respecter les rythmes d’activité des animaux et adapter le temps ou les heures de pâturage selon la saison.

- Rendre les végétations accessibles et attractives (par exemple, éviter que des résidus de broyats ou qu’une clôture empêchent les animaux de circuler).

Adapter la complémentation pour ne pas démotiver l’animal

Motivations liées aux apports de foin ou de concentrés

Des fourrages et des aliments sont distribués au pâturage ou à l’auge notamment à contre saison ou pour des animaux à forts besoins, sans toujours bien comprendre les effets sur la consommation réelle au pâturage. Les animaux recherchent des types de végétation différents pour couvrir leurs besoins en nutriments et en fibres.

Processus en cause

- Les fourrages et aliments distribués modifient la flore du rumen. L’effet est positif (apéritif, flore préparée à la digestion du type de fourrage ingéré) ou négatif (lest, démotivation de l’animal, perte de confiance dans les ressources pâturées).

- Des apports d’aliments riches en matières azotées (tourteaux, luzerne, etc.) vont favoriser l’activité des micro-organismes cellulolytiques, aider la digestion et stimuler la consommation de fourrages trop cellulosiques.

- Des apports importants de concentrés riches en amidon ou en sucre peuvent devenir gênants si le fourrage devient trop fibreux, ce qui est fréquent au pâturage. L’apport de glucides provoque une chute du pH dans le rumen, ce qui perturbe la digestion et réduit la consommation.

- Lorsqu’ils sont lestés au départ, les ruminants exacerbent au pâturage leur comportement sélectif en recherchant les portions les plus jeunes des plantes. Cette attitude du troupeau conforte l’éleveur dans l’idée que ses pâturages ne valent pas grand-chose. Il rajoute du foin et il perd progressivement confiance vis-à-vis de l’extérieur.

En pratique

- Ce qu’on apporte ne doit pas être concurrent avec ce qu’on va chercher dehors, mais au contraire stimulant (mise en appétit). Cela doit servir à améliorer les capacités digestives (flore du rumen, pas d’encombrement).

- Diminuer l’apport d’amidon plus la végétation vieillit (ou distribuer en faible quantité pour mettre le troupeau en appétit) et apporter des compléments azotés (foin nutritif, tourteaux, etc.) pour faciliter la digestion des fibres.

- Un foin très apprécié des animaux au retour de pâturage provoque un comportement d’attente, qui diminue l’activité au pâturage durant les deux dernières heures. Un foin moyen peut être utilisé si l’on ne peut pas maintenir assez longtemps les animaux au pâturage, en leur permettant de trier à l’auge avant de sortir. Les refus sont gardés pour le retour. Un foin médiocre est à privilégier pour le retour du pâturage « au cas où... ». Des refus laissés en permanence au fond des auges peuvent aussi faire l’affaire. (D’après Michel Meuret, Inra).

Développer l’apprentissage alimentaire

Les conditions d’élevage sont essentielles pour que les troupeaux soient adaptés à leur environnement : alimentation, immunité face aux parasites, climat, dérangements liés aux humains ou à la faune sauvage, etc..

Processus en cause

- Le comportement des animaux d’élevage sont dictés par leurs expériences précoces, leurs habitudes alimentaires, les relations sociales dans le troupeau ou encore la mémoire des lieux et des rythmes d’activités.

- En favorisant les apprentissages alimentaires, les animaux s’habituent à consommer des ressources variées ou grossières et développent des panses plus importantes.

En pratique

- Mettre les jeunes avec des mères expérimentées

- Constituer des " parcs écoles ", dans lesquels se trouvent une diversité de ressources que les animaux vont devoir valoriser plus tard.

- Raisonner la succession des pâturages : faire en sorte que les animaux découvrent au fur et à mesure les végétations nouvelles (par exemple, éviter de concevoir des parcs sans aucun ligneux si le parc suivant en contient beaucoup et inversement).

Autres fiches Pâtur’Ajuste

- Choisir ses pratiques de fauche

- Concevoir la conduite technique d'un pâturage

- Façonner les caractéristiques de la végétation à une saison donnée

- Reconstituer « naturellement » un couvert prairial

- Saisonnaliser sa conduite au pâturage

- Clarifier ses objectifs en pâturage

- Réussir sa mise à l'herbe en pâturage

- L'ingestion au pâturage

- Connaître en renforcer la digestion de la fibre en pâturage

- Les refus au pâturage

- Faire évoluer la végétation par les pratiques en pâturage

- Préférences alimentaires au pâturage

- Bagages génétiques et apprentissages en pâturage

- Le report sur pied des végétations en pâturage

- Préciser ses pratiques de pâturage

- Evaluer le résultat de ses pratiques de pâturage

- Mieux connaître ses végétations en pâturage

- Mieux connaître ses animaux de pâturage

- Les ressources ligneuses en pâturage

Sources

SCOPELA, avec la contribution des éleveurs. Fiche technique du réseau Pâtur’Ajuste : Préférences alimentaires au pâturage. Septembre 2014. Disponible sur : https://www.paturajuste.fr/parlons-technique/ressource/ressources-generiques/preferences-alimentaires-au-paturage